更新日:2025年7月1日

介護サービスは原則1割から3割の自己負担で利用することができます。(介護保険料滞納による給付制限により、利用者負担が3割または4割に引き上げられることがあります。)

住宅改修や福祉用具の購入費は、いったん利用者が全額を負担します。あとから市に申請することで、費用の9割(一定以上所得者は8割または7割)が後日支給されます。

令和5年4月より、利用者が自己負担分の金額のみを事業者に支払い、残りは津市から事業者に支払う「受領委任払い」を開始しました。

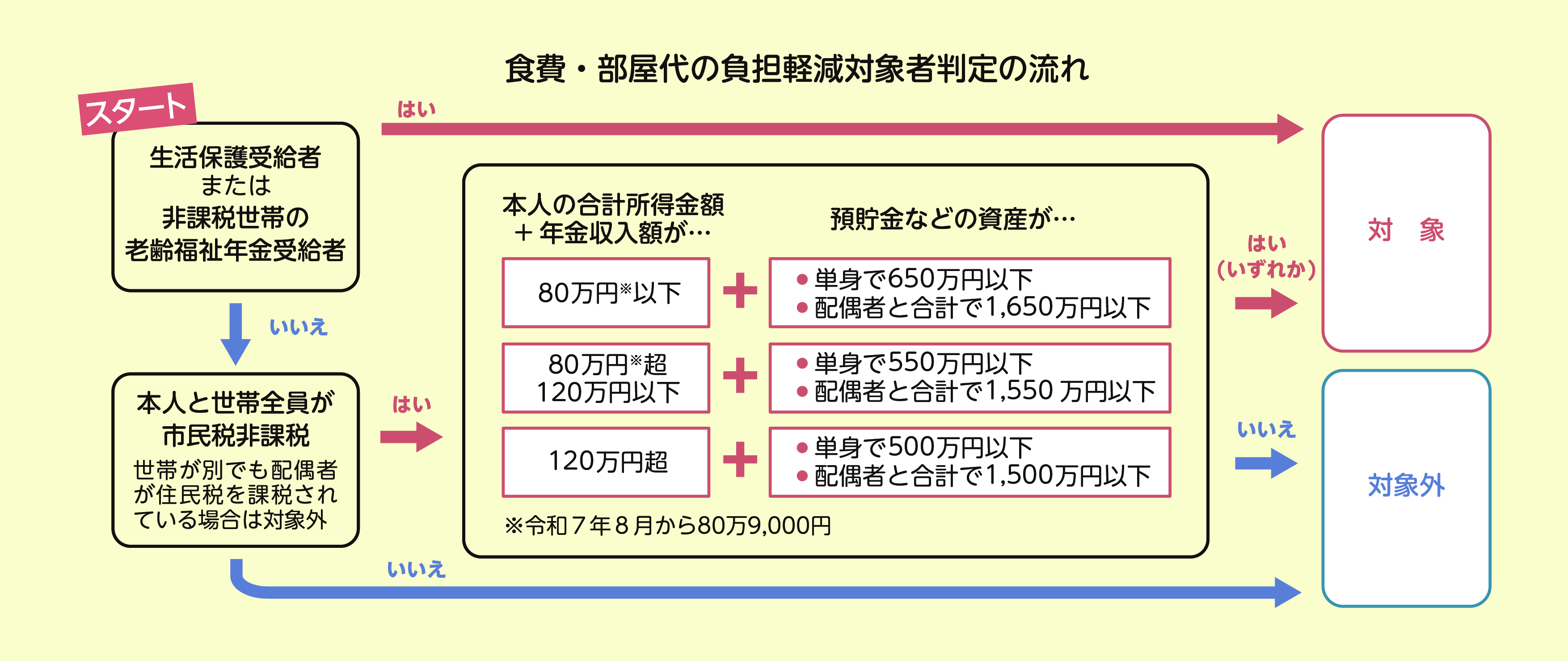

介護保険3施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院)やショートステイを利用する人の食費・居住費(部屋代)については、本人の自己負担になりますが、所定の要件を満たしている人(下表参照)は、申請により食費・居住費(部屋代)の負担が軽減されます。

世帯全員が住民税非課税の人や生活保護を受給している人などの場合は、市へ申請して認定を受けると、食費・居住費(部屋代)が下表のとおり軽減されます。

ただし、在宅で暮らす人や保険料を負担する人との公平性を更に高めるため、一定額以上の預貯金などの資産を持っている人などは、食費・居住費(部屋代)の負担軽減の対象外です。

認定は申請日の属する月の初日からとなります。サービスの利用が決定したら速やかに市へ申請してください。

認定有効期間は申請日の属する月の初日から毎年7月31日までです。

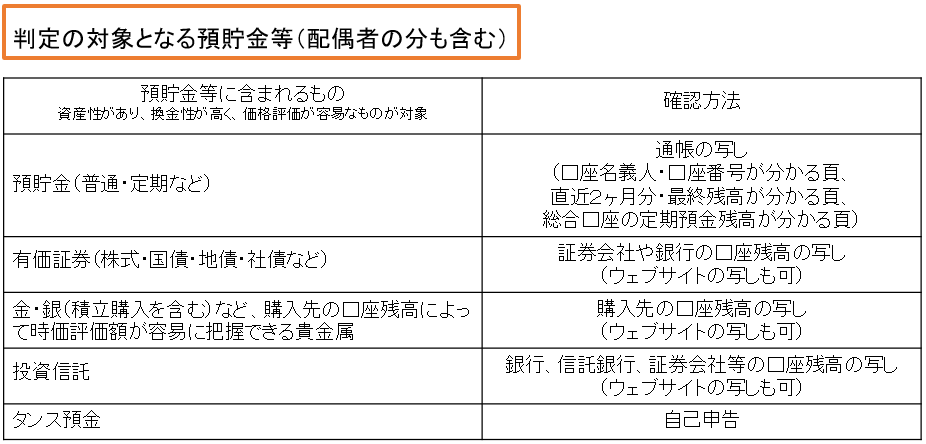

注:総合口座の定期預金の頁は利用が無くても写しが必要です。

注:負債(借入金・住宅ローンなど)は、預貯金から差し引いて計算します(金銭消費貸借契約書および返済予定表などで確認)。また、価格評価は、申請日の直近2カ月以内の写しなどにより行います。

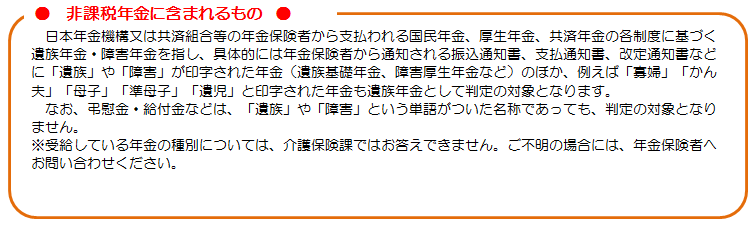

食費・部屋代に係る負担軽減の利用者負担段階の判定には、非課税年金(遺族年金・障害年金)も含まれます。

●負担限度額(1日あたり)

| 利用者負担段階 |

食費の |

居住費等の負担限度額 | ||||

| ユニット型 個室 |

ユニット型個室的 |

従来型 個室 |

多床室 | |||

| 第1段階 |

生活保護の受給者、または本人および世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金の受給者 |

300円 |

880円 |

550円 |

550円

|

0円 |

| 第2段階 |

本人および世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が80万円(注1)以下の人 |

390円 【600円】 |

880円 |

550円 |

550円 |

430円 |

| 第3段階(1) |

本人および世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が80万円(注1)超120万円以下の人 |

650円 【1,000円】 |

1,370円 |

1,370円 |

1,370円 |

430円 |

| 第3段階(2) |

本人および世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が120万円超の人 |

1,360円 【1,300円】 |

1,370円 |

1,370円 |

1,370円 |

430円 |

|

基準費用額 |

1,445円 |

2,066円 |

1,728円 |

1,728円 |

437円(注2) |

|

注1:令和7年8月から80万9,000円

注2:令和7年8月から一部の多床室で室料が徴収される場合は437円から697円に変更されます。

基準費用額:施設における居住費・食費の平均的な費用を勘案して定める額。実際に利用者が負担する金額は、利用者と施設との契約により定められますので、基準費用額と若干異なることがあります。

( )内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の額です。

【 】内の金額は、短期入所生活介護または短期入所療養介護を利用した場合の額です。

介護保険のサービス(介護サービス、介護予防サービス、総合事業)を利用し、一か月の自己負担額の合計(同じ世帯に複数の利用者がいる場合は世帯合算)が一定の上限額を超えた場合は、「高額介護サービス費」として払い戻しが受けられます。

居宅サービスや施設サービスの利用料が対象ですが、介護保険施設(短期入所を含む)での食費・居住費など保険給付の対象とならない費用や、福祉用具購入費および住宅改修費の自己負担分は対象となりません。

支給対象者となる人には、市より申請書を送付します。一度申請されると、以後の申請は不要です。

| 所得区分 | 上限額 |

|---|---|

| 課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の人 | 世帯 140,100円 |

|

課税所得380万円(年収約770万円)~課税所得690万円(年収約1,160万円)未満の人 |

世帯 93,000円 |

|

住民税課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満の人 |

世帯 44,400円 |

|

住民税非課税世帯 |

世帯 24,600円 |

|

世帯全員が住民税を課税されていない人で

|

世帯 24,600円 個人 15,000円 |

|

生活保護受給者等 |

個人 15,000円 世帯 15,000円 |

注:令和7年8月から80万9,000円

注: 利用者負担割合については、「介護保険制度のしくみ」の「自己負担(利用者負担)」をご覧ください。

|

所得(基礎除後の総所得金額等) |

70歳未満の人がいる世帯 |

|---|---|

| 901万円超 | 212万円 |

| 600万円超901万円以下 | 141万円 |

| 210万円超600万円以下 | 67万円 |

| 210万円以下 | 60万円 |

| 住民税非課税世帯 | 34万円 |

|

所得区分 |

70~74歳の人がいる世帯 | 後期高齢者医療制度で医療を受ける人がいる世帯 |

|---|---|---|

| 課税所得690万円以上 | 212万円 | 212万円 |

| 課税所得380万円以上 | 141万円 | 141万円 |

| 課税所得145万円以上 | 67万円 | 67万円 |

| 一般 | 56万円 | 56万円 |

| 低所得者【2】 | 31万円 | 31万円 |

| 低所得者【1】 | 19万円 | 19万円 |

注:所得区分について

注:低所得者【1】区分の世帯で、介護(予防)サービスの利用者が複数いる場合、医療保険からの支給は低所得者【1】の算定基準額で計算され、介護保険からの支給は低所得者【2】の算定基準額「世帯で31万円」で計算されます。

注:病院・施設での食費・居住費・その他の日常生活費や、福祉用具購入費・住宅改修費の自己負担分は対象となりません。