登録日:2021年10月27日

|

| 現在の津城跡(東から撮影) 写真提供 三重県 |

津城跡は市の中心部にあり、市民の憩いの広場として親しまれています。現在は本丸と西之丸、内堀の一部が残り、お城公園として整備されています。平成17年3月、県指定史跡に指定されました。

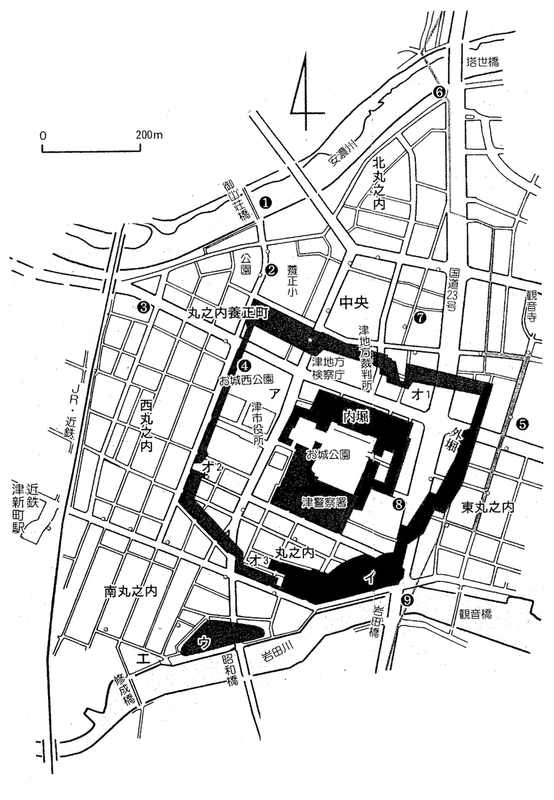

津城跡とその周辺 |

||

|

||

|

注:この地図は津城の規模がわかるようにかつての外堀と内堀を現在の地図に重ねています。現在は外堀はすべて埋め立てられており、内堀の一部が残っています。 |

||

|

1御山荘橋(ごさんそうばし) |

2川村寛先生彰徳碑 幼くして藩校督学の川村尚迪(しょうゆう)に養われ、19歳で藩校句読師(くどくし)となり、明治13(1880)年から明治38(1905)年まで養正小学校の校長を勤めました。この台座の上には銅像がありましたが、太平洋戦争中の金属回収で供出されました。 |

|

| 3大いちょう 樹齢約400年、幹の周囲は約480センチです。藤堂監物(けんもつ)の屋敷内にあったことから、通称「監物いちょう」ともいいます。明治3(1870)年、長谷部一(はじめ)と改称していた監物は、庚午(こうご)の事変と呼ばれるお家騒動の責を負って27歳の若さで切腹しました。 |

4お城西公園の藤棚 この藤の木は、滋賀県犬上郡甲良町在士の八幡神社の境内にある藤を接ぎ木などにより移植されたものです。この甲良町在士はかつて江州犬上郡藤堂村と呼ばれ、藤堂高虎が生まれた地です。 |

|

| 5伊勢街道 慶長13(1608)年、藤堂高虎が入城すると城下町の整備を行い、それまで城下の東側を通っていた伊勢街道を城下に取り入れました。このため、津の町は藤堂32万石の城下町であるとともに、宿場町としても発展しました。 |

6塔世橋と戦災の傷跡 旧塔世橋は昭和20年の空襲で受けた傷跡を残していましたが、平成4年3月に新しい塔世橋が完成したことに伴い、南西の橋詰の広場にその一部(袖高欄)が保存されました。 |

|

7土井ごう牙旧宅址碑 幕末から明治維新期の儒学者で名を有格、号をごう牙(ごうが)といいます。幼小より俊才といわれ、斎藤拙堂などに学び、23歳で藩校有造館の講官となり、後には督学となりました。この碑の台石は、もと庭にあって硯の残り墨を常にかけていたものといわれています。 |

8藩校有造館跡 文政3(1820)年、第10代藩主藤堂高兌(たかさわ)が、倹約に努めて積み立てた日常経費千両あまりをもとに、藩校を創設しました。有造館の名は初代督学の津坂孝綽(つさかもとひろ)が『詩経』の「肆成人有徳小子有造」から選定したものです。 |

|

今はなき文化遺産のご紹介 |

||

| ア 師範学校跡 三重県の師範学校の発足は、明治8(1875)年に旧藩校の一部を使用して開設され、三重県師範有造学校と称したことに始まります。明治10(1877)年に三重県師範学校となり、西堀端に洋式校舎が建設されました。 |

イ 鯔堀(ぼらぼり) 津城外堀の一部で、満潮時に岩田川から多くの魚が入り込み、中でもボラが多かったことから鯔堀と呼ばれるようになりました。 |

|

| ウ 光徳寺新田 岩田川沿い、旧三番町の南端からその東にかけての三角地帯です。江戸時代には中州があり、瓦窯があったり、藩ののろし場がありました。昭和9年に埋め立てにより光徳田新田と呼ばれることになりました。 |

エ 阿漕焼枕町跡 阿漕焼は安東焼の伝統をくんで、明治8(1875)年、倉田旧八が名を阿漕焼として始めました。明治33(1900)年、阿漕焼製陶株式会社が創立され、その窯が枕町に築 かれました。 |

|

オ 三城門

|

||

津城(丸之内)と多気北畠氏城館(美杉町上多気)は、平成29年4月6日に公益財団法人日本城郭協会より「続日本100名城」に選定されました。平成30年4月6日より、同協会の主催によるスタンプラリーが始まり、津城と多気北畠氏城館にもスタンプが設置されています。

なお、スタンプラリーの詳細については、公益財団法人日本城郭協会(http://jokaku.jp)までお問い合わせください。

| スタンプ名 | スタンプ設置場所 | |

| 「津城」(No.152) | 高山神社社務所(9時~16時) | 地図 |

| 津まんなかガイド詰所 (休止中) |

- |

|

| 「多気北畠氏城館」(No.153) | 北畠神社社務所(8時30分~17時) | 地図 |

注:新型コロナウィルス感染症の感染状況等により、押印を休止する場合があります。

近鉄名古屋線「津新町」駅から徒歩 約10分、伊勢自動車道「津」インターより車で約10分

| お城とその周辺 | 津城の大改修 | 津城の古写真 | 藤堂高虎について | 文化振興課の ページへ |